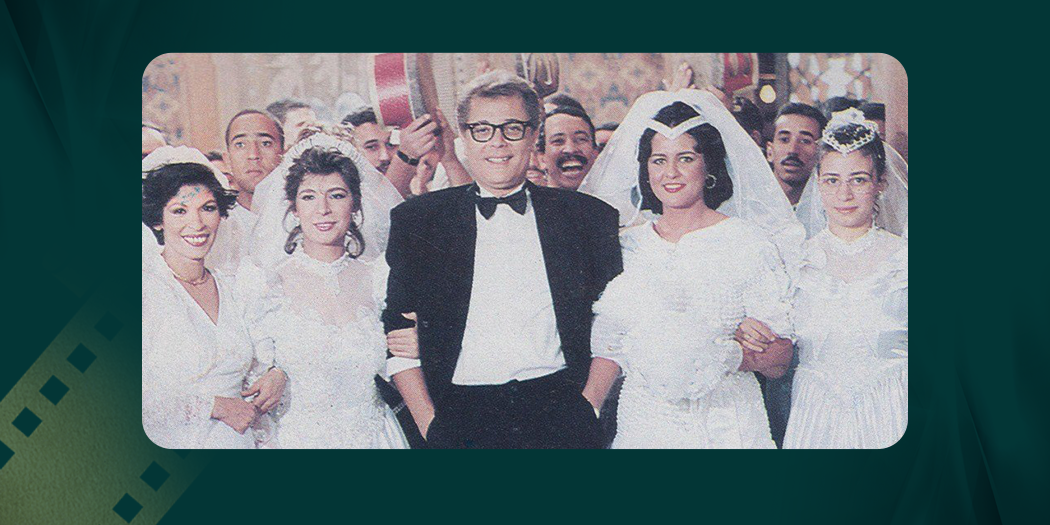

في فيلمه «سادتي آنساتي»، لا يقدّم رأفت الميهي مجرد حكاية غرائبية عن رجلٍ تزوج أربع نساء، ثم وجد نفسه حاملاً، بل يُصيغ ملحمة اجتماعية عبثية تسير على حافة الكوميديا وتغوص عميقًا في نهر الفلسفة. وبين كل المفارقات، يطفو على سطح الفيلم شعار بسيط يتكرر في خطاب البطل محمود عبد البديع: “ما علينا”. هذه العبارة، التي تبدو في ظاهرها هروبًا من النقاش، تتخذ في سياق الفيلم شكلًا من أشكال الفلسفة الحياتية، تتقاطع في عمقها مع العبثية، والوجودية، وفلسفة البراغماتية، وتفتح بابًا لتأمل موقف الإنسان من واقع يتجاوز قدرته على الفهم والتغيير.

في البداية، يبدو محمود عبد البديع شخصًا مهزومًا: طبيب يحمل شهادة الدكتوراه ويعمل ساعيًا في شركة، ويخفي درجته العلمية عن زملائه حتى لا يخسر وظيفته البسيطة. يلتقي بأربع نساء ناجحات، فيتزوجهن جميعًا بدافع المنفعة المتبادلة، ويعيش في كنفهن حياة رخاء بلا حب، إلى أن تنقلب عليه الأوضاع. لكن، بدلًا من الثورة أو الصراخ أو المقاومة، يكتفي محمود بالهمس البسيط: “ما علينا”.

إنها ليست مجرد عبارة تملص، بل فعل تجاوزٍ واعٍ؛ نوع من إخماد الغضب، وتحويل الإهانة إلى قبول، والعبث إلى روتين. يتوقف محمود عن التفكير في الظلم أو العدالة، ويتفرغ للبقاء. وهذا بالضبط ما يجعل هذه الجملة تُوازي، عند الميهي، فلسفةً وجوديةً خالصة.

***

لو نظرنا إلى “ما علينا” من زاوية ألبير كامو – أحد أعمدة الفلسفة العبثية – لوجدنا أن محمود يجسد بامتياز شخصية سيزيف المعاصر؛ لا ذاك الذي يدفع الصخرة إلى قمة الجبل فحسب، بل ذاك الذي اختار أن يبتسم وهو يدفعها، لأنه قبل عبثية العالم وتعايش معها.

كامو يرى أن العالم بلا معنى، وأن الإنسان لا خيار أمامه سوى الاعتراف بالعبث ومقاومته عبر خلق معنى ذاتي مؤقت. لكن محمود لا يقاوم، بل يستسلم. يردد “ما علينا” في كل مأزق، لا على سبيل التهكم، بل كوسيلة للتخفف، تمامًا كما كان يفعل ميرسو – بطل الغريب لكامو – الذي قابل موت والدته، وقتل رجلًا، وحُكم عليه بالإعدام، دون أن يبدّل نبرة صوته أو نبض قلبه.

العبث عند كامو “هو نتيجة المواجهة المزعجة بين بحث المرء عن المعنى وغياب المعنى في الحياة”، وينصح قراءه بتقبل ذلك. وينبغي للمرء، بإدراكه محدودية الحياة، أن يعيشها إلى أقصاها.

ويقترح ألبير أن يعيش المرء الحياة لأقصاها، وذلك ما نراه متجسدا في شخصية عبدالبديع الذي يعيش مستمتعًا بالحياة كفرد دون مراعاة لأي قيم أو معتقدات.

فالرجلُ العبثي “يستمتع بالتحرُّر من القواعد العامة”. كيف ذلك؟ في البداية، رجلُ العبث لا يبالي بالمستقبل، يعيش للَّحظة. لديه ولعٌ بأن يأخذ كلَّ ما يستطيع أَخْذه، وليس لديه إحساسٌ راسخٌ بالقيم؛ لأن امتلاكه لها سيُعطي معنًى للحياة التي يعرف أنها بلا معنًى. وبناءً على ذلك، فإنَّ حياة العَبث تدور حول العيش أطول في مقابل العيش أفضل. ويمثل كامو هذا التصور بشخصية “دون خوان”: “إذا ما ترك دون خوان امرأة، فلا يعني هذا بالضرورة أنه لم يعد يرغب فيها؛ فالمرأة الجميلة مرغوبة دائمًا. لكن كل ما هنالك أنه يرغب في أخرى. وشتّان بين هذا وذاك…”. هنا يقدم كامو نفسه بوصفه شاهدًا خبيرًا، ليكشف بثقة شديدة دوافع دون خوان.

***

رغم أن محمود يبدو كائنًا عبثيًا بامتياز، فإن جذور “ما علينا” تمتد أيضًا إلى الوجودية بصيغتها التي جسدها جان بول سارتر وسيمون دي بوفوار. تتجلّى وجودية محمود في تحمّله مسؤولية خياراته، وإن لم يكن واعيًا لها دومًا. لقد اختار أن يعيش مع أربع نساء، لا حبًا ولا انجذابًا، بل لأن الواقع الاقتصادي سحق طموحاته، فآثر الاحتماء بظلّهن بدلًا من مواجهة عالم لا يعترف به.

الوجودي، عند سارتر، هو من يدرك أنه “محكوم عليه بالحرية”. لكن الحرية عند محمود عبء ثقيل، ولهذا يلوذ بالنقيض: “ما علينا”، أي الخضوع الطوعي للقيد. وهو بهذا يجسّد وجهًا آخر للوجودية؛ وجهًا منهزمًا يختار المأساة، لكنه يرفض أن يضفي عليها أي درامية. حتى حين يخبره الطبيب بأنه “حامل” – مفارقة لا يمكن للعقل أن يبتلعها – لا ينهار، بل يبحث فورًا عن المصلحة: “الشقة.. النفقة.. العصمة!”.

***

وفي مكانٍ آخر من التحليل، يمكن فهم “ما علينا” كصيغة عربية صافية من الفلسفة البراغماتية، تلك التي ترى أن الفكرة تُقاس بمدى نفعها، لا بمدى حقيقتها. محمود لم يعد يسأل: “هل هذا عدل؟” بل يسأل: “هل سأنجو؟” أو بالأدق: “هل سأحصل على الشقة؟”

حين تزوج من الأربع نساء، كان ذلك فعلًا براغماتيًا خالصًا. وحين قبِل بترتيب البيت وطهي الطعام، لم يكن ذلك تضحية، بل صفقة. وحتى حين صدّق بأنه حامل، لم يكن له أن ينهار، لأنه وجد في الحمل فرصة سياسية داخل الزواج، ومكسبًا تفاوضيًا في عالم منحرف.

قد يرى البعض أن فلسفة “ما علينا” هي الوجه المحلي لفكرة stoicism أو الرواقية، تلك التي تدعو إلى الرضا بما لا يمكن تغييره، والعمل فيما يمكن تغييره فقط. لكن الفرق الجوهري هنا أن محمود لا يسعى إلى تغيير أي شيء. لا يتمرد، ولا يحاول حتى. بل يعيش في استسلام مطلق. لهذا، فإن ما بدا في لحظة ما “فلسفة حياة”، يتحول مع نهاية الفيلم إلى مأساة أخلاقية واجتماعية.

النساء الأربع يطلقنه. ابن عمه يستولي على بيته. المجتمع يحتقره حين عرف أنه “دكتور”، ويحتفي به حين علم أنه “متزوج من أربع نساء”. كل شيء في الفيلم ينتهي بانهيار، لأن الجميع باعوا قناعاتهم من أجل الصفقات.

إن “ما علينا” في عمقها ليست دعوة للاستكانة، بل مرآة تعكس كم الانفصام واللامعقول في مجتمعاتنا. وهي تكشف كيف أن الإنسان حين يتعرض لضغوط متتالية من واقع اقتصادي خانق، ومجتمع ذكوري متحجر، يضطر لاختراع فلسفة بديلة – أيًا كانت – كي يبقى. وفلسفة محمود كانت “ما علينا”. لكنه في النهاية لم يبق. تم لفظه. ومعه لُفِظت كل محاولات التطبيع مع واقع فاسد لا يُكافئ التنازل.

فلسفة “ما علينا” في «سادتي آنساتي» ليست مجرد سلوك فردي، بل نظام تفكير يُولد من رحم الهزيمة الجمعية. وهي انعكاس واضح على واقعنا المعاصر، حيث يُجبر الإنسان على التنازل عن ذاته ليحيا، ثم يُعاقب على تنازله في النهاية. عبقرية الميهي تكمن في جعله هذا الشعار الخفيف مدخلًا إلى أعمق أزمات الإنسان المعاصر: هويته، قيمته، حريته، ومعنى وجوده. كما يمكن ربط هذه الفلسفة بواقع رأفت الميهي الذي احتمل كثير من خيبات جيل بأكمله حيث دقت الخيبات على رؤوسهم تباعا.

والسؤال الذي يتركه لنا الفيلم معلقًا: هل تكفي “ما علينا” للبقاء؟ وهل يمكن لفلسفة قائمة على التنازل أن تنتج حياة تستحق العيش؟ في النهاية، لا يُكافأ محمود، ولا تُحترم مرونته، بل يُلفظ كما يُلفظ الجنين المشوّه. يبدو وكأن الميهي يهمس لنا من وراء الكاميرا: التكيف وحده لا يكفي، والمجتمع الذي يُجبر أفراده على الانسحاب من ذواتهم لن ينجو، بل سينهار من الداخل. وبينما تنطفئ شاشة الفيلم، يبقى الصدى يتردد: “ما علينا”… لكننا نعرف الآن أن علينا الكثير.

—

(*) المقال ضمن مجموعة مقالات كتبت كمدخل لعالم رأفت الميهي

المصادر:

(١) كتاب أسطورة سيزيف ألبير كامو

(٢) كتابي الخيال الحائر سيرة سينمائية للمخرج رأفت الميهي. (يصدر قريبًا)

(٣) ألبير كامو: مقدمة قصيرة جداً. مؤسسة هنداوي

(٤) وجودية سارتر – ملاك الراشد. ورشة مخ

كاتب وصانع أفلام مصري