كنا في مطلع التسعينيات، العالم يشهد تغيرات راديكالية سريعة، انتهت حرب الخليج الثانية وهُزم صدام حسين، سقط جدار برلين واتحدت ألمانيا، بدأت الانتفاضة الفلسطينية الأولى ولم تنته بعد، تفكك الاتحاد السوفيتي وانهار، أوقفوا مارادونا عن اللعب لتناول المنشطات، رحلت تاتشر عن حكم إنجلترا، وذهبت إلى السينما لأول مرة فى عمري.

كنت فى السادسة، أو ربما لم أتممها بعد، جلست أمي إلى جواري وبدأت تشرح لي أننا سنذهب إلى مكان اسمه (السينما)، وصفتها لي وقالت أنها قاعة واسعة ممتلئة بالكراسي التي يجلس فيها الناس بهدوء لمشاهدة فيلم جديد بشكل جماعي، أخبرتني أنه من الممنوع أن يتكلم أي من الحضور أو يثير أية جلبة، على الجميع أن يصمتوا تمامًا حتى ينتهي العرض وتضاء الأنوار، ولتحفيزي للالتزام بتلك التعليمات أضافت أنه فى حال عدم خروجي عن النظام فى فيلم اليوم، فإنهما –هي وأبي- سيصحبانني إلى فيلم عادل إمام. في ذلك الوقت لم أكن أعرف من الممثلين أحدًا سوى اسماعيل ياسين وعادل إمام، وبدا لي العرض مغريًا جدًا، ليس بسبب محبتي الطفولية لعادل فحسب، ولكن لانجذابي بشكل خاص لإعلان فيلمه الجديد، اللعب مع الكبار، وتحديدًا المشهد الختامي للإعلان، حيث يصعد عادل بتي شيرت أخضر لافت للنظر فوق سطح سيارة فخمة ويتراقص على أنغام موسيقى حماسية، بينما تضحك البطلة وهي تنظر إليه، كنت أقلده وأرقص مثله أو معه كلما عُرض الإعلان فى التليفزيون، ولذا تحمست كثيرّا لتجربة الذهاب إلى (السينما).

لا أذكر إن كنت سألت والديّ عن اسم الفيلم الذي سنذهب لحضوره أو أسماء أبطاله أم لا، ولكني علمت لاحقّا أنه فيلم (رغبة متوحشة) من تأليف وحيد حامد وإخراج خيري بشارة، تحمس والدي لمشاهدته لسببين، أولهما أن ثمة معركة فنية جرت أحداثها فى هذا الوقت وباتت حديث الصحف والمجلات، بين علي بدرخان ووحيد حامد، حيث عمل كل منهما على صناعة فيلم مأخوذ عن مسرحية (جريمة في جزيرة الماعز) للكاتب الإيطالي أوجو بيتي، حشد كل منهما فريقه وكتب السيناريو الخاص به وتسابقا ليعرض كل منهما فيلمه قبل الآخر، (رغبة متوحشة) لوحيد وخيري، و(الراعي والنساء) لعلي بدرخان. أما السبب الثاني فكان اهتمام والدي بمتابعة أفلام جيل الواقعية الجديدة، والذي كان خيري بشارة أحد أهم فرسانه وأشهرهم.

فى اليوم المحدد لمشاهدة الفيلم، تخلفت المربية التى اعتاد والدايّ أن يجلباها لمجالستي في أثناء غيابهما، وبذلك ساهمت دون أن تدري في ذهابي إلى السينما لأول مرة، ذهبنا إلى حفلة الساعة الثالثة في سينما كريم فى شارع عماد الدين، تأملت الصور المعلقة للقطات من الفيلم فى فاترينات على أبواب السينما، ثم قادنا الرجل ذو الكشاف إلى الموقع الذي اختاره والدي. جلست على الكرسي الذي بدا لي حينها واسعًا وفضفاضًا، انتظرت متأهبًا ومتحمسًا أن تنطفئ الأنوار ويعم الظلام، ظللت صامتًا وحافظت على التعليمات، لم أنطق بكلمة ولم أسـأل عن أي شئ مهما بدا لي غريبًا، حتى عندما سألتني أمي في الاستراحة إن كنت سعيدًا بالتجربة أم لا، هززت رأسي بأن نعم دون أن أفتح فمي، قلت لنفسي “لن أقع فى الفخ، لن أفسد الاتفاق بكلمة هنا أو هناك”، أدركت أمي ما أفكر فيه فضحكت ومالت على أبي وتهامسا ثم تشاركا الضحك.

انتهى الفيلم وخرجنا إلى الشارع بالقرب من السادسة مساءً، وإذا بي أقول لأمي أنني حققت الجزء الخاص بي من الاتفاق وعليهما الآن أن ينفذا ما تعهدا به، أي أن نذهب إلى فيلم عادل إمام. ثمة سوء تفاهم قد حدث بيننا، حيث فهمت من حوارنا السابق أننا سنذهب إلى فيلم عادل عقب انتهاء فيلمهما مباشرة، وهو ما دفعني للغضب عندما خرجنا إلى الشارع ولمست رغبتهما في التسويف إلى يوم آخر، وبعد مشاورات سريعة قررا أن “أمرهما إلى الله”. بحثنا سريعًا عن تاكسي لينقلنا من وسط البلد إلى سينما التحرير فى الدقي، وهكذا بدأت علاقتي بالسينما بمشاهدة فيلمين في يوم واحد، أحدهما لخيري بشارة والآخر لشريف عرفة.

بالطبع لم أفهم أيًا من الفيلمين حيث لم يكن أى منهما مخصصًا للأطفال، غير أن نشوة ما انتابتنى وسيطرت علىّ بعد انطفاء الأنوار وإضاءة الشاشة، حتى في أثناء عرض النشرة السينمائية وفيلم الكارتون اللذين سبقا الفيلم، شعرت وكأننا انتقلنا في رحلة إلى عالم آخر مغاير، منفصل تمامًا عما تركته خارج أبواب هذا المبنى، منفصل عن الشارع الحار والشمس الحارقة وكتب المذاكرة والحصص المدرسية، وظننت أن هذا الرجل ذا الكشاف الصغير هو قائدنا إلى رحلتنا هذه، تلك الرحلة الساحرة، حيث ننغمس فى قصة تدور فى مكان بعيد عما اعتدته وبين بشر لم أعرفهم من قبل، لم يكن يهمنى أن أفهم ما يدور بينهم كل الفهم، أو أن التقط مغزاه، فأجواء الرحلة هى ما تجذبنى، الانتقال عبر الزمان والمكان هو ما يبهرنى، القاعة المظلمة الهادئة تسحرني وتصور لي الأمر وكأنه حلم أطالعه وأنا متيقظ وبكامل وعيي، ومنذ ذلك اليوم صرت شديد التعلق بتلك الرحلات السينمائية، وباتت نوهتي وهديتي المفضلة.

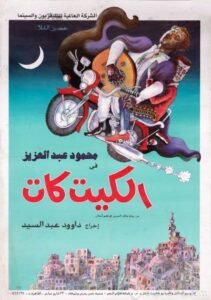

لا أذكر ترتيب مشاهداتي التالية، هل كان فيلمي الثالث هو (الكيت كات) لداوود عبد السيد؟ ربما، فلقد شاهدته في السينما بالعام نفسه، وفي السنة اللاحقة ذهبت إلى فيلم خيري بشارة التالي، (آيس كريم في جليم)، كنت محبًا لعمرو دياب، وكانت تجربة مشاهدته على الشاشة الكبيرة فى هيئة تمزج بين جيمس دين وإلفيس بريسلي مثيرة لاهتمامي حتى لو لم أفهم الفيلم جيدًا، وفي العام ذاته حضرت الفيلم التالي للثلاثي عادل إمام وشريف عرفه ووحيد حامد ضمن خماسيتهم الشهيرة، وهو (الإرهاب والكباب)، وعندما عدنا إلى البيت ظللت لساعات أجوب بين الحجرات المختلفة وأنا أهتف بصوت عالٍ ودون كلل أو ملل “الكباب الكباب، لنخلي عشيتكو هباب”، ربما كان هذا هو أول تدريب عملي لي على التظاهر وترديد الهتافات، أصبت والدي وكل ساكني العمارة بالصداع بتلك الجملة التي علقت بذهني وبهذا المشهد الذي لم يفارق خيالي بسهولة، ربما لم يفارقه قط.

في الأعوام اللاحقة سيصبح الذهاب لمشاهدة أفلام عادل إمام طقسًا سنويًا أتمسك به وأدفع إليه والديّ سواء أحبوا ذلك أم لا، ذهبنا لحضور أفلام (المنسي) و(طيور الظلام) و(بخيت وعديلة( و(الجردل والكنكة) وغيرهم، لم أفلت إلا فيلمين، أولهما كان (الإرهابي) حيث انتشرت تهديدات الجماعات الإسلامية بتفجير السينمات التى تعرضه، وهو ما لم يحدث ولكنه أصابنا بالفزع وتجنبنا مشاهدته فى السينما، أما الثاني فكان (النوم في العسل) حيث تم تصنيفه (للكبار فقط) بينما كنت في العاشرة من عمري، غير أني أصررت على إحضاره من نادي الفيديو فور طرحه، وافق أهلي على مضض، استأجرنا الشريط وقرر والدايّ أنهما سيشهدانه أولّا ثم يقرران إن كان مسموحًا لي بمشاهدته أم لا، يومها عقدا اجتماعًا ثنائيًا وتوصلا فى نهايته إلى أنني فى أغلب الظن لن أفهم الفيلم، ولذا فلا مانع من مشاهدته مع تخطي مشهدين أو ثلاثة لدواع أخلاقية، بالفعل لم أفهم تحديدًا المشكلة التي تواجه أبطال الفيلم، ولكنني ادّعيت أمامهما أنني فهمت كل شئ!

اصطحبني والدي إلى المزيد والمزيد من الأفلام بعدما أصبحت متمرسًا على المشاهدة السينمائية، شاهدنا فيلم (حرب الفراولة) وفوجئت بنهايته ولم أفهمها فى حينها، كما حضرت فيلم (المهاجر) ليوسف شاهين، كان الفيلم قد أثار الكثير من اللغط وقت عرضه كونه يستوحي قصة سيدنا يوسف عبر شخصية (رام) التي أداها خالد النبوي، وهو ما دفع صناع الفيلم للاستجابة للضغوظ وإضافة تنويه في مقدمته بأن هذا الفيلم عمل خيالي ولا علاقة له بأي قصة تاريخية، لكن شاهين كتب في الترجمة الفرنسية المصاحبة المعنى العكسي تمامًا، حيث ذكر بالفرنسية أن رام يشبه يوسف بن يعقوب وأن هذا فيلم عن تاريخ ذلك الصراع الإنساني. ورغم انبهاري بمشهد سقوط التماثيل الفرعونية، إلا أنني لم أحب سينما يوسف شاهين كثيرًا، ولم أتعلق بها لاحقًا، على خلاف ما حدث مع خيري بشارة ومع شريف عرفه فى مرحلته التسعينية.

وكما كان أبي يصطحبني معه إلى أفلامه التي يفضلها ويتابعها، سواء الأفلام الأجنبية أو أفلام الواقعية الجديدة التى انتقلت محبتها إلى قلبي عبر السنين أو الأفلام المرتبطة بأصل أدبي، كنت أفعل العكس أيضًا، أذكر أنني ألححت حتى شاهدنا فيلم (النينجا) في سينما كايرو بوسط البلد، وكذلك فيلم (قصة لعبة- Toy story) و(حديقة الديناصورات) وغيرها. كان أبي دائم الملاحظة والانتباه لنوعية الأفلام التي تلفت نظري، فنبهني ذات مرة إلى أني غالبًا ما أعجب بأعمال مخرج اسمه ستيفن سبيلبرج، كرر الاسم وعلمني إياه وأشار لي على أفلامه واصطحبني لبعضها، وهكذا بدأت في تكوين قائمتي الخاصة وأضفت اسما آخر بجوار اسم عادل إمام، سبيلبرج.

فى النصف الثاني من التسعينيات ستطرأ العديد من التغيرات على طبيعة مشاهداتي الشخصية وعلى خارطة السينما بشكل عام، في هذه الفترة احتل الفيديو جزءًا كبيرُا من اهتمامي، كنت آتي يوميًا بجريدة الأهرام، أخطفها من أمي عند عودتها من العمل، أفتح صفحتها الثانية الخاصة ببرامج التليفزيون باحثًا عن فيلم السهرة، وإن أثار اسمه أو اسم أحد صانعيه أو قصته انتباهي، أدس شريط الفيديو إلى الجهاز وأسجله، وهكذا كونت على مدار السنين مكتبة سينمائية معتبرة، ضمت 300 أو 400 فيلمًا، قمت بأرشفة كل هذه الشرائط وتنظيمها وإعادة ترتيبها بين حين وآخر مع كتابة معلومات عن كل فيلم منها. كما مدّني بعض أصدقاء العائلة بالمزيد من الشرائط، شارلي شابلن وأفلام وثائقية وشريط لأبرز لقطات مارادونا وكارتون للأطفال، ولكن أفضل الأفلام التي أهديت لي كان فيلم (مستر هوك) لروبين ويليامز وداستن هوفمان، ومن إخراج ستيفن سبيلبرج أيضًا. ساهمت هذه الفترة فى تعرفي على السينما الأمريكية وانفتاحي على هوليوود ونجومها، ومما ساعدني في تنمية هذه المعرفة بشكل أسرع هو مواظبتي على قراءة أعداد مجلة (الفن السابع) التي ظل محمود حميده يصدرها بصفة شهرية لعدد من السنين فى طبعات ملونة وفخمة، كما ضمت موضوعات متنوعة ومتميزة، ومختلفة عما أقرأه فى باقي المجلات أو أشاهده في البرامج، أظن أن (الفن السابع) كانت مجلتي الحلم عبر العصور.

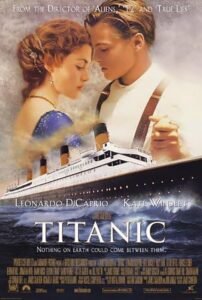

عدت من المدرسة مبكرا في أحد أيام الخميس، انتهى أسبوع دراسى طويل، ألقيت نظرة على فيلم اسماعيل ياسين بالقناة الثانية وبدأت فى خلع ملابسى ملقيا بها بعشوائية على السرير. كان الخميس راحتى الأسبوعية من المذاكرة، لذا أعود إلى بيتنا يقظًا ونشيطًا، أستعد لمشاهدة أحد الأفلام التى سجلتها على الفيديو فى سهرة السبت السابق من برنامج نادى السينما أو ربما فى سهرة الثلاثاء من برنامج بانوراما فرنسية. فى ذلك اليوم أخبرنى والدى أن علىّ أن أذاكر على غير العادة لأنه حجز لنا لحضور فيلم تيتانيك فى حفلة الغد الصباحية، بدأ عرض الفيلم فى السينمات قبل أسبوع، كانت عروض السينما تتغير بأيام الاثنين وليس الأربعاء كما يحدث الآن؛ وكان عرض فيلم تيتانيك حدثا مدويًا، السينمات كومبليه فى كل الحفلات والحجز يتم مسبقا، مثلما حدث فى العام الفائت مع فيلم يوم الاستقلال الذى أثار ضجة كبيرة بسبب ظهور الأهرامات فى المشاهد الأخيرة منه، كانت تلك الأعوام أعوام ركود بالسينما المصرية قبيل عاصفة (إسماعيلية رايح جاى)، توارى مخرجو الواقعية الجديدة وقلّت الأفلام الجيدة وتراجع مستوى كبار النجوم، ففى هذا العام لم يصدر عادل إمام أفلاما جديدة، وقدم أحمد زكى فيلمه المتواضع (حسن اللول)، وشاركت نادية الجندى بفيلم (إمرأة فوق القمة) الذى قام ببطولته جمال عبد الناصر في دور حبيبها رغم أنه يصغرها بأكثر من عشرة أعوام، أما محمود حميده فكان على موعد مع يوسف شاهين لتقديم فيلمهما (المصير)، وربما كان أفضل أفلام العام هو (القبطان) لمحمود عبد العزيز.

ورغم أنى وجدت غضاضة فى الاستيقاظ مبكرا فى صباح الجمعة إلا أننى استيقظت قبل الجميع وقبل رنات المنبه، جلست فى الصالة أقلب صفحات مجلة الفن السابع اللامعة التى حملت على غلافها صورة لليوناردو دى كابريو وكيت وينسلت، تصفحتها للمرة الخامسة أو العاشرة خلال الأسبوع؛ أعدت قراءة كل ما كتب عن الفيلم حتى استيقظ والداي وبدآ فى التجهز. كانت سينما هيلتون رمسيس من أرقى السينمات حينها، تضم قاعتين، إحداهما واسعة تتكون من لوج وبلكون وصالة وتتحول ليلًا إلى مسرح، والأخرى صغيرة ضيقة، إلا أنها أكبر من أكبر قاعات سينما جالكسى التى ستتأسس لاحقا. كانت قاعة السينما/المسرح تعرض ليلا مسرحية كعب عالى من بطولة يسرا وحسين فهمى. ورغم أن حفلة العاشرة صباحًا عادة ما تكون خاوية، وربما تلغى تمامًا فى أيام الجمعة، إلا أن السينما الواسعة كانت كومبليه، مكتظة بالشباب والفتيات الجميلات، بدا الزحام واضحًا منذ وصولنا إلى المبنى وقبيل صعودنا للسلم المتحرك بالمول الأشهر بمصر حينها، مول هيلتون رمسيس، خطفت النظرات للفتيات اللاتى يكبروننى بأعوام قليلة، وسرحت متخيلًا صحبتى لهن بعد سنين قصيرة لأفلام رومانسية حالمة، تمامًا مثل تيتانيك.

بالإضافة إلى تلك الأفلام التي حققت نجاحات مبهرة، أضفنا –أنا وأبي وأمي– إلى قائمة مشاهداتنا السينمائية أفلام نجم أمريكي أحببناه وهو روبين ويليامز، حضرنا عددًا من أفلامه فى السينما، مثل Patch Adams وFlubber الذي شاهدناه فى أسبوع عيد ميلادي الثاني عشر كجزء من الاحتفال بالمناسبة. تغير العديد من الأشياء في النصف الثاني من التسعينيات، إلا أن شيئا واحدًا لم يتبدل، حبي لرحلة السينما وسحرها، ظلت نزهتي المثالية هي الذهاب إلى السينما ومن بعدها الغداء فى كنتاكي ثم تناول الآيس كريم فى (باسكين روبينز). كان من السهل تحقيق هذا فى سينما الهرم تحديدّا، أو سينما الزعيم كما أطلق عليها لارتباطها بعرض مسرحية(الزعيم)، وهذا لمجاورتها لكلا المحلين.

لم ننقطع عن الأفلام العربية في هذه الفترة رغم قلة المنتج وانحدار جودته، حيث استمررت فى الإلحاح للذهاب إلى أفلام عادل إمام، مثل فيلم (رسالة إلى الوالي)، يومها قال لي والدي أنه لم يعد يحتمل عادل وأنه سيُدخلنا أنا وأمي إلى القاعة وينتظرنا فى الخارج، ربما كان محقًا فى اختياره، فنحن أيضًا لم نحب الفيلم. لاحقًا سنذهب لمشاهدة فيلم (جنة الشياطين) من بطولة محمود حميده وإخراج أسامة فوزي، تحمس أبي للفيلم كونه مأخوذًا عن رواية للبرازيلي جورجي أمادو، قام مصطفى ذكري بتمصيرها وإعدادها للسينما، فذهبنا لمشاهدته فور طرحه فى السينمات بالعيد، كانت الجموع متراصة أمام أبواب سينما كوزموس، ولكنهم جميعًا احتشدوا لحضور فيلم (هالو أمريكا)، بينما كنا عشرة أو أقل فى انتظار (جنة الشياطين) المعروض فى القاعة الصغرى، تسللنا بين الجموع المنتشية إلى فيلمنا الغريب والجميل بين نظرات محدقة وعيون متعجبة. كانت القاعة قديمة ومتهالكة قبيل تجديدها، كل شئ فيها بدا من عهد فائت، مرّ في أثناء العرض رجل يحمل زجاجات البيبسي وعبوات البسكوت بين صفوف السينما، لم أر شيئًا مثل هذا من قبل، فظننت ببراءتي الطفولية أنه عرض بمناسبة العيد، ومددت يدي لالتقط إحدى الزجاجات، ولكني انتبهت أنه يريد ثمنها فأرجعتها من جديد.

تزامنت هذه المشاهدات للنجوم التقليديين مع أخرى لجيل جديد صاعد، ظننا –أنا وجيلي- لوهلة أنه يشبهنا وأنه سيمثلنا ويعبر عنا، كان (صعيدي في الجامعة الأمريكية) هو القلب الحقيقي لهذه الانطلاقة بما صاحبه من صخب وجلبة استثنائية، عصبة من النجوم الجدد وايفيهات لا تنتهي ومشهد مقحم لحرق العلم الإسرائيلي، ولكننا أحببناه وتأثرنا به، فحقق الفيلم نجاحًا غير عادي وإقبالًا وتفاعلًا جماهيريًا أكبر من أي فيلم مصري عاصرناه. وفي العام اللاحق ذهبت إلى السينما لأول مرة مع أصدقائي وحدنا، دون أهالينا، ذهبنا لنشاهد فيلم (عبود على الحدود) فى سينما هيلتون رمسيس، ثمة مرحلة جديدة تبدأ في حياتي، حيث اتحسس طريقي نحو سنين المراهقة والتمرد واكتشاف الذات.

كان عادل إمام هو الأكثر حضورًا فى مشاهداتي السينمائية بسنوات الطفولة، لاحقًا سيختلف تقييمي له ويصبح رأيي فيه مركبًا وأكثر تعقيدًا، شاهدت كذلك عددًا من أفلام محمود عبد العزيز فى قاعات السينما مثل (الكيت كات)، (زيارة السيد الرئيس)، و(النمس)، بالإضافة إلى أفلام محمود حميده السابق ذكرها، وأفلام (نزوة) و(هيستريا) و(أرض الخوف) لأحمد زكي، أما نور الشريف فلم يتسنى لي مشاهدته على الشاشة الكبيرة، تمنيت أن أشاهد (ليلة ساخنة) مثلًا فى قاعة السينما، ثمة أفلام أخرى كنت أحب أن أضيفها لقائمتي، (ضد الحكومة) لعاطف الطيب، (فارس المدينة) و(مستر كاراتيه) لمحمد خان، و(الحب في التلاجة) لسعيد حامد ومن تأليف السيناريست البارع ماهر عواد.

فى صيف العام الأخير من التسعينيات، جلست فى بلكون قاعة سينما التحرير لمشاهدة فيلم (همام فى أمستردام) بعد أيام قليلة من بداية عرضه، كانت السينما ممتلئة عن آخرها دون كرسي واحد خاوٍ، وقبيل انتهاء الفيلم أضيئت أنوار السينما فجأة وسمعت بعض الضجيج والتصفيق، بدأت في التدقيق للبحث عما يجري، فإذا بمحمد هنيدي وأحمد السقا وموناليزا يقفون أمام شاشة العرض التي لاتزال تحمل صورتهم، يحيّون الجماهير ويلوحون فى كل الاتجاهات، عندما أسترجع المشهد الآن، أتخيل أنها تلويحة إلى زمن ينتهي ويبتعد، تلويحة إلى زمن أسدل ستائره بكل ما فيه من تجارب وطموح وتمرد وسياسة وواقعية وفانتازيا وأغانٍ وأحلام، وبداية عصر آخر جديد، عصر يزداد قسوة يومًا بعد الآخر، بلا أحلام كبيرة أو طموحات ضخمة، عصر يبتعد عن الواقع وعن الأحلام معًا، عصر لا يحتمل إلا السخرية والضحك من النفس أو عليها.

قاص وروائى مصري، يكتب مقالات فنية وأدبية لعدد من المدونات والمواقع العربية

نشر خمس روايات ومجموعات قصصية، إضافة لكتاب سيرة بعنوان صورة مع أنور وجدي