في غمرة الارتباك الأول لبداية تعارفهما، وبينما كان هواء الغابة محملاً برائحة الأعشاب التي تملأ كفا أغنيس، تطلب الفتاة طلبًا بسيطًا من زوجها المستقبلي: “أخبرني قصة”. بدلاً من أن ينسج شكسبير الشاب حكاية من خياله، كما قد نتوقع من شاعر آفون، يروي لها مأساة أورفيوس ويوريديس: حكاية رجل يغامر بالنزول إلى العالم السفلي لإنقاذ حبيبته المفقودة، لكنه يفشل عندما لا يستطيع مقاومة النظر إلى الوراء.

في اللحظة التي كان ويليام يصف فيها ارتعاشة أورفيوس وهو يلتفت ليخسر حبيبته عند بوابة العالم السفلي، أيقنت أغنيس أنها لم تقع في غرام الرجل فحسب، بل في قدرته على تخليد الألم بالحكي؛ أدركت ببصيرة تخترق القلوب أن هذا الشاب الذي يحمل في صوته حزن الأساطير القديمة، يستطيع استعادة الموتى بالكلمات، تمامًا كما حاول أورفيوس استرجاع حبيبته بالألحان.

لم تكن الأسطورة مجرد حكاية لتمضية الوقت أو سرقة قلب الفتاة، بل كانت نبوءة تسللت إلى أعماق روح أغنيس؛ فكرة الفقد التي سكنت قصة أورفيوس كانت هي البذرة الأولى التي ستعكس مستقبل الزوجين، حيث سيتحول بيتهما في ستراتفورد من ملاذ دافئ إلى عالم سفلي يضج بالصمت والجراح. هنا، تعي أغنيس أن القلب الذي يُحب بعمق هو ذاته القلب الأكثر هشاشة في مواجهة الكسر، وأن الموت ليس نهاية الحكاية، بل هو الغياب الذي سيظلان يفتشان عنه في الوجوه والكلمات.

انظر إليّ

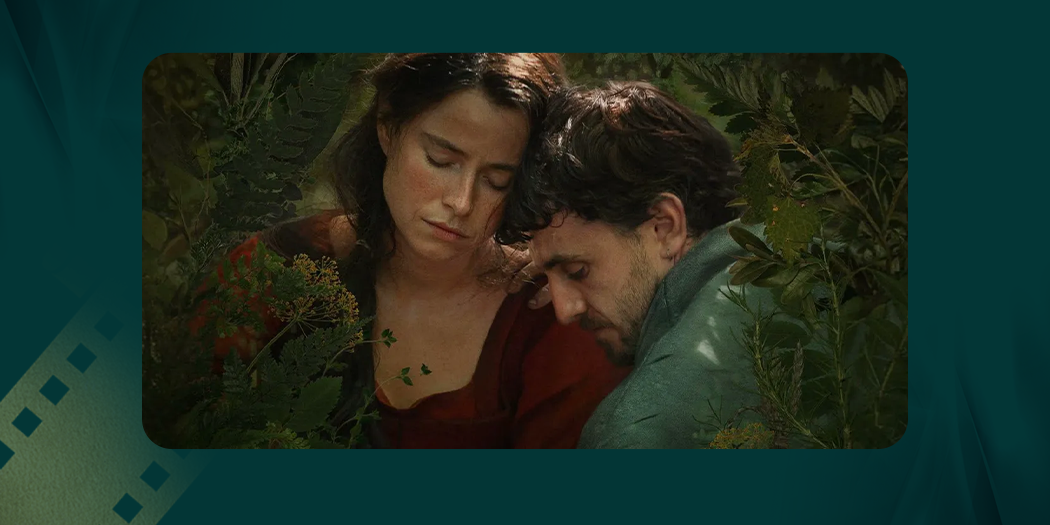

بوضع الأسطورة في بداية فيلم Hamnet، تُبرز المخرجة والكاتبة كلوي تشاو، والكاتبة المشاركة ماجي أوفاريل، التي تحمل روايتها المقتبسة نفس الاسم، أوجه الشبه بين ويليام وأغنيس وأورفيوس ويوريديس. فهو شاعر غارق في أفكاره وأحلامه، مثقل بفنه؛ أما هي، روح حرة متجذرة في الغابة، متناغمة مع هواءها ونباتتها ومتصلة بجذورها. منذ اللقطات الأولى، نرى أغنيس (جيسي باكلي) ملتفة على أرض الغابة، كأنها في أحشائها، تراقب صقرها الذي يُمثل امتدادًا لبريتها وهو يحلق في السماء؛ شخصية تحمل قوة بدائية مرحة وحسية في حبها، متوحشة وعاصفة في حزنها؛ بينما يظهر ويليام (بول ميسكال) وهو ينظر من النافذة، يشعر بالملل من عمله مدرسًا للغة اللاتينية. هنا، تصبح عبارة “انظر إليّ” لازمة متكررة بين الحبيبين، مما يقلب مأساة الأسطورة رأسًا على عقب في كل مشهد. يتوق كل منهما لأن يراه الآخر، يحتضنه، وأن يعرفه.

تتردد صدى هذه العبارة للمرة الأولى في يوم زفافهما، يسير شكسبير الشاب في ممر الكنيسة أمام أغنيس، وكأنه يرشدها إلى الحياة على الأرض. عندما تُلقي عليه عبارة “انظر إليّ”، يستدير بابتسامة خجولة لينال من رقة وجهها. وعلى عكس الأسطورة، يبقى ويليام وأغنيس قريبين، نكاد نسمع تدفق أنفاسهما، ولكن هذا القرب هو ما سيتبعه حتمًا سيلاً من الحزن سيجرف كل ما في طريقه، نختبر خلاله فداحة الفقد واستحالة التمسك بما نحب.

وكما كانت الالتفافة في الأسطورة هي ذنب المحب الذي يخشى الفقد، فتصبح في الفيلم رمزًا للألم أيضًا. في أحد المشاهد، نرى شكسبير وهو يغادر ستراتفورد متوجهًا إلى لندن بحثًا عن مسيرة مسرحية خالدة، يلتفت مرارًا إلى الوراء ليرى ابنه “هامنت” واقفًا عند عتبة المنزل. هذه الالتفاتات المتكررة تخلق إحساسًا مسبقًا بالفجيعة، فكل نظرة إلى الوراء هي محاولة يائسة لتثبيت ملامح الابن قبل أن يبتلعه العدم.

عندما حل الطاعون، تُصاب ابنتهما جوديث الأصغر والأضعف جسديًا، بالمرض أولًا، ويُقدم توأمها هامنت، الذي كان يُبادلها الملابس غالبًا على سبيل المزاح لخداع والديهما، تضحية أخيرة بدافع الحب، مُتظاهرًا بأنه شقيقته التوأم المريضة، فيُنقل المرض منها إليه، ويصعب إنقاذه لا بواسطة طقوس أغنيس ولا طب القرن السادس عشر. هذه الفاجعة ستُشكّل حافزًا لتزايد المسافة بينهما، وسرعان ما يعود ويليام الغائب دومًا إلى لندن مجددًا بعد وفاة هامنت، تاركًا – برحيله – برودةً وثقلاً لا يقلان قسوة عن رحيل الابن، وتتيقن أغنيس أنه غير مدركًا لألآم الفقد، خاصةً وأنه لم يكن بجوارهما لحظة احتضار هامنت.

تبرز براعة تشاو في أنها غاصت في أعماق مسرحية – هاملت – كان يُنظر إليها كعمل يدور حول الانتقام والمصير، الشك واليقين؛ وأخذت تسلط الضوء على جوانب إنسانية ضبابية وهشة داخل هذه العائلة، تضاهي في عذوبتها كلمات الشاعر الإنجليزي. فكما أعاد شكسبير صياغة هاملت من أسطورة “أمليث” (Amleth)، أعادت تشاو صياغة المشاعر بنوع من الواقعية السحرية، كاشفة عن حزن مُستعر، حزن مدفوع بالفقدان والشعور بالذنب، وتساؤلات حول جدوى الفن، وكيفية تحويله إلى شيء ذا معني.

تشاو، لا تُصور بطلها على أنه شكسبير “الكاتب العظيم”، بل كزوجٍ مُرتبك، أناني، يتخبط في معالجة مشاعره. مجرد رجل يائس يحاول بناء شيء يُمكنه احتواء حزنه. يلجأ إلى الكتابة ليحاول فهم خسارته، لكنه بذلك يُبعد نفسه عن عائلته. يتركهم يُعانون في الخفاء بينما يُعاني هو علنًا على خشبة المسرح. عندما يُلقي ويليام بجملة هاملت الشهيرة “أكون أو لا أكون” وحيدًا على ضفاف نهر التايمز، يصبح وقع الجملة مختلفًا عما سمعناه من قبل: ليس كسؤال فلسفي، بل كأب يسأل كيف يُمكنه الاستمرار بدون ابنه. هنا، يُصبح وقع افتتاحية آني إرنو في روايتها “المكان” جليًا وحاضرًا، بأن “وظيفة الكتابة أو نتاجها ليست طمس جرح أو علاجه، إنما إعطاؤه معنى وقيمة، وجعله – في النهاية – لا يُنسى”.

بين صحراء نيفادا وغابات ستراتفورد

لطالما اهتمت تشاو في أعمالها بالأشخاص الذين يعيشون على هامش الوجود، أرواح هشة لكنها مفعمة بإرادة حرة ترفض التماهي مع الأطر التقليدية. في فيلمها “Nomadland” (2020)، تستكشف المخرجة الحائزة على جائزة الأوسكار، الفقد ليس كحدث منفرد، بل كبيئة حية نابضة بالحياة، يتوجب على شخصياتها أن يصبحوا جزءًا من تضاريسها. فالبطلة، فيرن (فرانسيس ماكدورماند)، لم تفقد زوجها فحسب، بل فقدت منزلها ومكانتها في البنية الاقتصادية. أصبح الحزن رفيقها الدائم: تسير هائمة في الصحراء، تتأمل الصخور، وتتحسس النباتات الجافة، تحتفظ بأغراض زوجها، وتعود لزيارة أطلال حياتهما القديمة؛ عملاً بما تردده إحدى شخصيات الفيلم، بأن: “ما يُذكر، يبقى حيًا”.

ومثلما كانت صحراء نيفادا انعكاسًا للفراغ الداخلي الذي خلّفه الفقد داخل قلب فيرن، كانت غابات ستراتفورد بمثابة فضاء رحب تُحلق أغنيس داخله بعيدًا عن قيود المنزل وتسلط زوجة الأب ونظرات المجتمع التي تراها غربية الأطوار، أو كما يطلقون عليها “ساحرة الغابة”. ترسخ تشاو ومدير التصوير لوكاس زال، ارتباط أغنيس الفطري بالطبيعة: تتجول كروح حرة داخل الغابة، تحتضنها الأشجار كأنها ولدت من رحمها، مهاراتها في تحويل الأعشاب والزهور إلى دواء، طبقات الطين المتراكمة تحت أظافرها، طنين النحل، الصقر الذي يحلق فوق رأسها؛ فهما لا يكتفيان بوضع الطبيعة كمجرد خلفية صامتة، بل شخصية نابضة، حيث تتعايش الحياة والموت جنبًا إلى جنب.

يُعاد استكشاف هذا الترابط بين الحياة والموت باستمرار طوال أحداث الفيلم. في أحد المشاهد، نرى أغنيس وهي تدفن صقرها وتدعو صغارها إلى التصفير بأيديهم وإطلاق روحه في السماء، تخبرهم بأن “الطيور تحمل أمنياتنا في قلوبها إلى السماء”. تُظهر تشاو من خلال هذا المشهد قدرة أغنيس على تحويل حدث قاسِ كالموت إلى فعل شاعري ستختبر مرارته لاحقًا، تُرينا أن الحياة والموت كلاهما يُضفي معنى على الآخر. الموت هنا ليس نهاية؛ بل هو جزء لا يتجزأ من إيقاعات الحياة ودوراتها المتتابعة. أحيانًا يتملكنا الحزن ويقبض على قلوبنا، وأحيانًا أخرى يمكننا السماح له بالمرور من خلالنا بدلًا من أن يُقيدنا؛ أو كما تصف أوفاريل فعل الموت في روايتها، بأنه: “انجراف كاسح أو سلام هادئ.

عن طبيعة ضوء النهار

في عام 2004، طرح ماكس ريختر مقطوعته الموسيقية الخالدة “On The Nature Of Daylight” كمرثية صامتة ضد عبثية الحرب في العراق؛ فجاءت موسيقاه كاعتذار رقيق لضحايا لم يختاروا معاركهم، لكنهم باتوا مجبرين على مواجهة آلام الفقد. هذا الأنين الوتري المتصاعد من هذه المقطوعة يتقاطع بذهول مع ملامح أغنيس في التسلسل الختامي لفيلم “Hamnet”، وهي تقف أمام فداحة الفقد الذي لا يُرد؛ حيث يتحول ضوء النهار -داخل مسرح غلوب- في عينيها من مصدر للحياة إلى كاشفٍ قاسٍ للفراغ الذي خلّفه رحيل هامنت. s

إن الرابط الخفي الذي يجمع موسيقى ريختر بنظرات أغنيس هو ذلك الشعور بـ “ثقل الزمن” بعد الفجيعة؛ فالموسيقى متكررة، لا تتقدم للأمام، تلف في حركات دائرية حول مركز الألم، تمامًا كما تدور أغنيس حول غياب طفلها في زوايا بيتها المسكون بالذكريات. إن كون هذه المقطوعة الموسيقية مألوفة لدى أسماعنا يُزيد من الترقب العاطفي في نهاية الفيلم. فبمجرد أن نتعرف على نغماتها، لا يسعك إلا أن تذرف الدموع بغزارة. فكما تقول “تشاو”: “أحيانًا لا يُمكننا الشعور بحقيقتنا إلا في الصمت، وربما مع موسيقى ماكس ريختر في الخلفية”.

هذا التوظيف البارع للمقطوعة، سبق وأن استخدمه المخرج دينيس فيلنوف، كركيزة عاطفية في فيلمه “Arrival”، كمرادف لمشاعر الحزن المتراكمة لدى لويز (إيمي آدامز) عقب وفاة ابنتها بمرض نادر. فبعد أن ترى لويز مستقبلها متجسدًا أمامها، تختار أن تقع في حب زوجها إيان، وتنجب ابنتها هانا، رغم معرفتها المسبقة بفقدها؛ وكذلك الحال مع أغنيس، تخبرها نبوءتها بأن اثنين فقط من أبنائها الثلاثة سيُمسكان بيدها على فراش الموت؛ ورغم ذلك تحتضن وجعها كطريقة وحيدة لإبقاء ابنها حيًا في الذاكرة. موسيقى ريختر هنا، تنسج كخيطٍ حريري بين قبول لويز للقدر المكتوب، وبين انكسار أغنيس الشاعري أمام حتمية الموت؛ فتستحضر أوتار التشيلو والكمان إحساسًا بالحتمية، وكأن دورة الحياة والحب والحزن تحدث جميعها في آن واحد.

وليس من الغريب أن تبرز مفارقة أليمة في حضرة هذا التماهي بين الفن والفقد؛ فقد استقبلتُ خبر وفاة والدي أيضًا على أنغام هذه المقطوعة، وهي يتردد صداها في خلفية إحدى البروفات المسرحية التي كنت أعمل عليها قبل سنوات، وكأن مقطوعة ريختر لم تكتفِ برثاء طفلي لويز وأغنيس، بل امتدت لتطوق حزني الخاص؛ لتصبح منذ ذلك الحين تميمة ومردافًا للفقد.

في نهاية “Hamnet”، وعندما تسافر أغنيس إلى لندن لحضور العرض الأول لمسرحية هاملت، بعد سنوات من الحزن على ابنها هامنت وشعورها بالغضب تجاه زوجها ويليام، الذي أشغله فنه عن التواجد لحظة وفاته. في البداية، يثير العرض حفيظة أغنيس بمجرد أن تلحظ الشبه الواضح بين الممثل الذي يؤدي دور هاملت وابنها هامنت، وهما اسمين كانا قابلين للتبادل في تلك الحقبة الزمنية في سجلات ستراتفورد – كما ورد في مقدمة الفيلم؛ فتُدرك أن المسرحية ليست مجرد مأساة تراجيدية، بل طقس من طقوس البعث، وكأنه تجسيدًا حيًا لما كان سيصبح عليه ابنها في صباه.

تأجج المسرحية مشاعر أغنيس، فتشق الصفوف وتقترب بحذر للمقدمة حتى تنهمر دموعها؛ وبينما يصارع هاملت الموت على خشبة المسرح، تمد الأم يدها إليه برفق، محطمةً الجدار الرابع، ذلك البرزخ الفاصل بين عالمي الأحياء والأموات، ثم تستدعي صورةً لطفلها وهو يعبر مبتسمًا فتحةً في خلفية المسرح تُشبه كهف الغابة الغامض الذي رآه في طفولته، ليجد السلام طريقه إلى قلبها وتدعه يرحل أخيرًا، بعدما أيقنت أن ويليام قد تبادل الأماكن مع ابنه من خلال الفن، مُبقيًا هامنت حيًا إلى الأبد في المسرحية.

في هذه الأثناء، ينسحب ويليام إلى الكواليس ليبكي بحرقةٍ بعد أن أرهقه الحزن، ثم يتردد صوت خافت من شفاه أغنيس: “انظر إلىّ، انظر إلىّ”، فيتوقف شكسبير للحظة وتنتابه مشاعر حيرة كتلك التي تملكت أورفيوس: ماذا لو نظرت إلى الوراء؟ سأفقدها حتمًا للأبد.. فـ يتحلى بشجاعة المحب الذي غسل ذنبه بالفن، ويلتفت نحو (أغنيس/ يوريديس) بكامل انكساره ويقينه؛ لا ليفقدها هذه المرة، بل ليُعيدُها من شتات الحزن؛ في واحدٍ من أعذب اللحظات التطهيرية التي ستُخلد طويلًا في الذاكرة.

ناقد سينمائي وعضو جمعية نقاد السينما